Publié le 24 Février 2024

A la saison d'automne, commençait la période du gavage des canards gras. Les canards avaient été élevés depuis la fin de l'été en plein air puis durant 3 semaines étaient gavés avant d'être vendus prêts à être transformés ou, selon le choix de l'acquéreur, déjà transformés. Les confits, les foies gras, les salés sont autant de savoir-faire que l'on mettait ainsi en valeur. Selon les métairies, on faisait le choix de gaver les canards, des mulards pour la plupart, au maïs blanc ou au maïs jaune. Cette espèce est un croisement de canard de barbarie et de Pékin.

A l’âge de 3 ou 4 semaines, les canards étaient élevés en plein air, sortis le matin et rentrés le soir en raison de la présence possible de prédateurs tels le renard ou la belette.

Berthe se souvient : "Avant d’en arriver là, la cane couvait ses œufs et au terme de quelques semaines apparaissaient de petits canetons. Commençait alors un long travail de surveillance de toute cette petite famille car la cane suivait le cours d’un petit ruisseau et se perdait avec sa petite famille dans la campagne. Combien d’heures avons-nous passé à arpenter la campagne à leur recherche pour les ramener à la maison ? Ma mère mettait à intervalles réguliers des œufs à couver pour pouvoir, l’hiver venu, gaver une couvée lorsque la précédente était mise « en salé ». Cet élevage demandait un suivi particulier car il fallait en amener le plus grand nombre possible jusqu’au gavage."

Le gavage commencait, vers 13 ou 14 semaines, pour une période d’une trois semaines Avec un entonnoir muni d’une manivelle entraînant une vis sans fin, un embuc, on remplissait le jabot du canard avec du maïs préalablement gonflé à l’eau. On s’astreignait à cet exercice matin et soir. La femme chargée de ce travail saisissait le canard qu’elle immobilisait entre les jambes, parfois dans une caisse de bois munie d’un couvercle à rabat sur lequel elle s’asseyait permettait de ne laisser dépasser que le cou de l’animal puis elle introduisait l'embuc tandis qu’elle aidait d’une autre main à faire circuler le grain vers le jabot. De son savoir-faire dépendait la réussite de l’entreprise. Il fallait connaître les canards pour les gaver de manière optimale sans atteindre l’excès qui pouvait leur être fatal.

Berthe témoigne : "Le gavage se faisait le matin très tôt et le soir très tard, avec du maïs blanc récolté à la ferme. C’était un travail supplémentaire très dur pour les femmes. Au terme de trois semaines, environ, les canards étaient prêts. La veille on les faisait jeûner, le matin avec l’aide des hommes de la maison les canards étaient « saignés », puis plumés par mes sœurs et de cousines venues ainsi passer quelques jours à la maison. Plumage à sec d’abord car on gardait le duvet pour en faire les fameux édredons (la couette du temps jadis) qui nous tiendraient chaud tout l’hiver, ou bien vendre ce duvet aux chiffonniers qui passaient alors dans les campagnes."

Dans les années 50, le foie gras était déjà un produit de luxe et, même à la métairie, il etait réservé aux occasions spéciales telles les fêtes de famille, à l’occasion, par exemple, d’un baptême, d’un mariage mais il pouvait aussi être servi lors des grandes tablées réunies pour les vendanges, la dépiquaison ou lorsqu’on tuait le cochon.

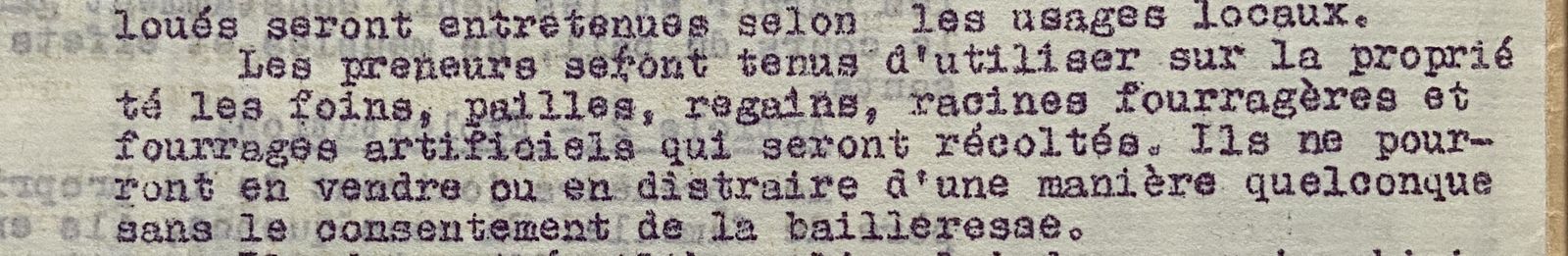

Dans le cadre du métayage, on partageait avec le propriétaire comme le raconte Berthe : "Le lendemain les patrons venaient chercher leur part, c’était prévu dans le contrat, et bien entendu ils choisissaient….les plus beaux ! Mais c’était le jeu !"

Berthe se rappelle encore de la préparation qui suivait: "Venait alors le découpage et la mise au sel. Le lendemain était réservé à la cuisson, dans un grand chaudron en cuivre, et la mise dans les grand pots de grès, on recouvrait la viande de graisse chaude, le lendemain ou le surlendemain quand la graisse avait bien pris, on recouvrait le pot d’un épais papier kraft sur lequel on notait la date et l’on remisait ces pots au frais, sur la plus haute étagère de la cuisine ou d’une pièce froide, cela assurait la nourriture pour toute l’année."

Une grande partie était destinée à la consommation de la famille, des clients fidèles viennent à la métairie se servir directement mais on écoule aussi cette marchandise sur les foires et marchés du secteur. On gavait ainsi plusieurs petites cohortes de canards d’affilée à la fin de l’automne et au début de l’hiver.

Mes remerciements à Berthe et sa famille pour le témoignage et le cliché présenté.

Ce post fait partie de la série sur le Lauragais agricole d'autrefois. Vos contributions seront les bienvenues comme rappelé dans ce post-ci : Ecrivons ensemble le Lauragais agricole d'autrefois (cliquer dessus)

Pour retrouver facilement ces posts et les voir dans leur ensemble vous pourrez cliquer sur la nouvelle catégorie du blog : Lauragais agricole d'autrefois ou sur l'onglet en haut de page. Ils seront également écrits en bleu pour les distinguer des posts du quotidien de la vie d'Emile.

/image%2F2055471%2F20190101%2Fob_631d39_img-2545.JPG)

/image%2F2055471%2F20191231%2Fob_0fbb08_carnets-emiles-8-photosbandeau.jpg)

/image%2F2055471%2F20201023%2Fob_a4a2da_img-5887.JPG)

/image%2F2055471%2F20200920%2Fob_a63ecb_img-2921.JPG)

/image%2F2055471%2F20200920%2Fob_bd1fac_img-4483.jpeg)

/image%2F2055471%2F20200510%2Fob_9824d4_img-20200328-105213.jpg)

/image%2F2055471%2F20200510%2Fob_8b3385_img-20200411-141633.jpg)

/image%2F2055471%2F20200510%2Fob_73e874_img-20200404-145648.jpg)

/image%2F2055471%2F20200510%2Fob_20d951_20200401orchisanthropophora-2.jpg)

/image%2F2055471%2F20200510%2Fob_daa1ff_img-20200425-143736.jpg)

/image%2F2055471%2F20200510%2Fob_56c7fb_img-20200418-152151.jpg)